Achieving equality or touching freedom

**The translation is at the end of the article**

Achieving Equality or Reaching for Freedom

Sometimes shy, sometimes convincing, the handshake — which gave way to strange elbow-to-elbow greetings or worried glances during the pandemic — has long been part of our customs.

Initially reserved for men, it symbolised equality and trust. Towards the end of the 18th century, with the birth of the United States of America, the handshake was democratised, and the hand kiss, a gesture of politeness or courtesy, caused this custom to slowly disappear.

In Canada, and particularly in the province of Quebec, pioneering women have played an important and innovative role in our political history. Visionary, persevering and courageous, they demanded their rights and worked tirelessly to reduce inequalities between men and women. They succeeded in narrowing the gender gap.

As founding members of the Provincial Committee for Women’s Suffrage, Thérèse Casgrain, Marie Lacoste-Gérin-Lajoie and Idola Saint-Jean ensured that the 85th anniversary of women’s right to vote and stand for election in Quebec would be celebrated in 2025. Despite strong pressure from the Catholic bishopric, women obtained this right on 18 April 1940, under the Liberal government of Premier Adélard Godbout, after twenty years of perseverance. Women had already been able to exercise their right to vote in Canada since 1918.

However, despite over one hundred and twenty-five years of constant effort and significant progress in paving the way for greater female participation in politics, Quebec still has some way to go to achieve equality. This is why the Women’s Committee of the Cercle des ex-parlementaires de l’Assemblée nationale du Québec[1] and other elected women, associations and future election candidates are interested in addressing the underrepresentation of women in democratic institutions, and considering the need for parity legislation.

Overall, Quebec has witnessed compelling feminist demonstrations that have led to significant equality between men and women in Canada. Our vast country has a stable political system that is founded on human rights, the rule of law and democratic principles. These factors contribute to equality, freedom and citizen participation.

Here, people aged 18 and over are invited to elect their representatives and, thereby enjoying the privilege of exercising their freedom and influencing political decisions.

Freedom of expression and opinion, the ability to criticise the government, and the right to participate respectfully in public debate without fear of reprisal are all normal in our country. Serious constraints, court conviction, life sentences or the death penalty or anything worse do not form part of daily life here. I could not say the same in some other countries.

To the oppressed women of all these countries, whose rights are trampled underfoot, who are abused, forced into silence, who are subjected to domestic and sexual violence, gang rape, honour killings, female genital mutilation, sex-selective abortions, forced and early marriages, who are victims of severe restrictions on participation in public life due to religious and cultural norms, particularly in rural areas and even more, COURAGE.

[1] Cercle des ex-parlementaires de l’Assemblée nationale du Québec : www.assnat.qc.ca/fra/cepanq

We must remember that we can make a difference, both individually and collectively. In this regard, I would like to mention the initiative of the Cercle des ex-parlementaires de l’Assemblée nationale du Québec, who presented a memorandum to the Subcommittee on International Human Rights at the House of Commons in Ottawa in February 2023. The document highlighted the plight of Afghan women since the Taliban took power in 2021, particularly those who had been female former parliamentarians (MNAs, MPs and ministers). Following the presentation by my colleagues, a bill amending the Criminal Code was passed in June 2023. The Canadian Minister of Immigration at the time requested the list of Afghan women judges, crown prosecutors and lawyers who were in grave danger of abuse or assassination and some of these women received visas to leave Afghanistan. This demonstrates that we should always believe in the purpose of our actions, our ability to act and the power of those actions.

I dare to hope that I have raised awareness among those who were the pioneers, those who are now fighting tirelessly for their convictions and their lives, and among those who will continue to stand up for equality, and pass the torch to their daughters, granddaughters and to future generations in the hope of achieving freedom.

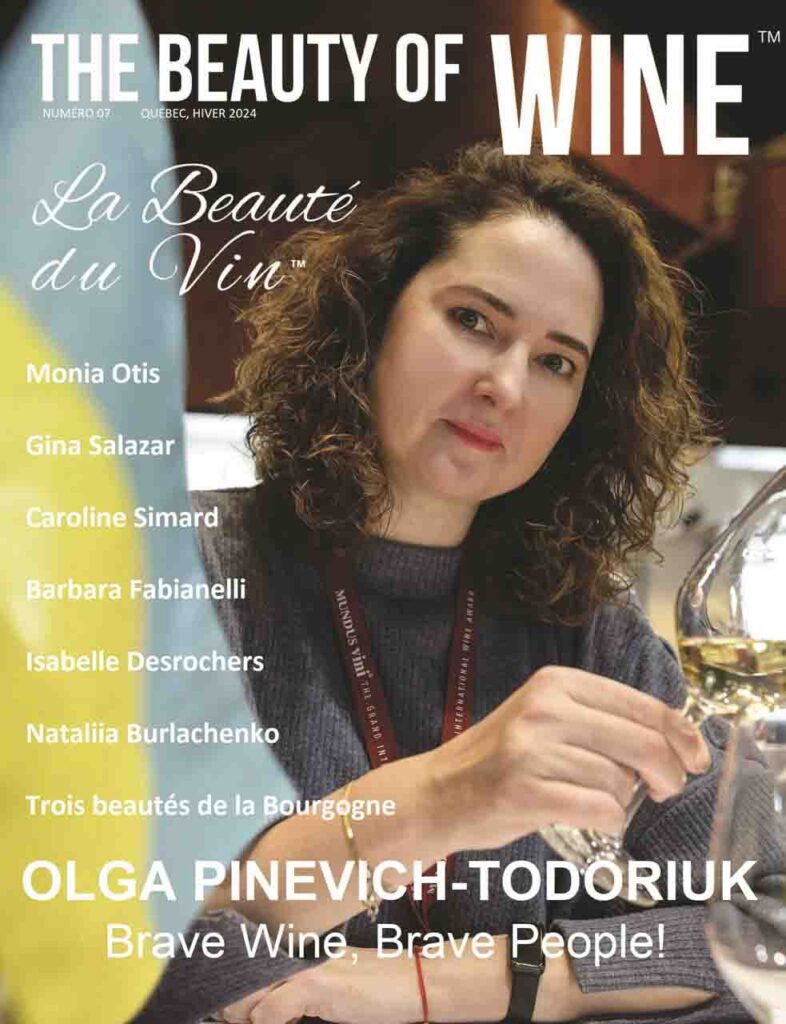

Text written by Caroline Simard

Member of Parliament (MNA) for Charlevoix-Côte-de-Beaupré (2014-2018)

Editor-in-Chief of Le Temps de parole, Cercle des ex-parlementaires de l’Assemblée nationale du Québec

LinkedIn Profile

Atteindre l’égalité ou toucher à la liberté

Elles sont de retour. Parfois timides, parfois convaincantes, les poignées de main qui ont laissé place le temps d’une pandémie à un étrange coude à coude ou à des regards inquiets avec un je-ne-sais-quoi, font depuis très longtemps parties des us et coutumes.

Réservée aux hommes à l’époque, elle constituait un geste d’égalité et de confiance. Vers la fin du 18e siècle, lors de la naissance des États-Unis d’Amérique, la poignée de main s’est démocratisée, et les femmes qui recevaient jusqu’alors un geste de politesse ou de courtoisie appelé baisemain, ont vu tranquillement disparaître cette habitude.

Au Canada, dans la province de Québec, des pionnières ont joué un rôle important et novateur, particulièrement dans notre histoire politique. Visionnaires, persévérantes et courageuses elles ont revendiqué leurs droits et ont travaillé avec conviction pour réduire les inégalités entre les hommes et les femmes. Elles ont été en mesure de rétrécir le fossé entre les genres.

C’est ainsi que Mmes Thérèse Casgrain, Marie Lacoste-Gérin-Lajoie et Idola Saint-Jean, membres fondatrices du Comité provincial pour le suffrage féminin, permettent de célébrer en 2025 le 85e anniversaire du droit de vote et d’éligibilité des femmes au Québec. Ce droit ayant été obtenu après vingt ans de ténacité, le 18 avril 1940, sous le gouvernement libéral du premier ministre M. Adélard Godbout, malgré de fortes pressions de l’évêché catholique, alors que les femmes pouvaient exercer leur droit de vote au Canada depuis 1918.

Malgré plus de cent vingt-cinq ans d’efforts constants et de progrès significatifs en la matière ouvrant la voie à une meilleure participation des femmes en politique, le Québec a encore à faire pour atteindre l’égalité. C’est pourquoi, par exemple, le Comité des femmes du Cercle des ex-parlementaires de l’Assemblée nationale du Québec[1] et d’autres élues, regroupements de militantes et futures candidates à une élection s’intéressent au sujet de la sous-représentation des femmes dans les institutions démocratiques et réfléchissent à la nécessité d’avoir ou non une loi sur la parité.

En somme, le Québec a fait l’objet de démonstrations féministes convaincantes ayant entraîné des progrès majeurs pour l’égalité entre les hommes et les femmes au sein du Canada, pays vaste dont le système politique est stable et repose sur les droits de la personne et de l’État de droit et sur les principes de la démocratie qui contribue, elle-même, à l’égalité, à la liberté et à la participation citoyenne.

Ici, la population de 18 ans et plus est appelée à choisir ses représentants, et donc a le privilège de poser une action en toute liberté et, par conséquent, le pouvoir d’influencer les décisions politiques.

De fait, avoir la liberté d’expression et d’opinion, la possibilité de critiquer un gouvernement de même que de participer au débat public respectueusement sans crainte de représailles est normal chez nous. Aucune contrainte grave, condamnation de justice, peine d’emprisonnement à perpétuité, peine de mort ou pire encore ne constitue notre quotidien. Je ne pourrais en dire autant dans certains pays.

Aux femmes opprimées, de tous ces pays confondus, dont les droits sont bafoués, victimes de maltraitance, contraintes au silence, à des violences domestiques et sexuelles, des viols collectifs et crimes d’honneur, des mutilations génitales féminines, des avortements sélectifs en fonction du sexe des enfants, des mariages forcés et précoces, victimes de restrictions sévères en matière de participation à la vie publique, en raison de normes religieuses et culturelles, particulièrement en zones rurales et plus encore, COURAGE.

Nous avons le devoir de nous rappeler que nous pouvons individuellement et collectivement faire une différence. À cet effet, je me permets de citer l’initiative du Cercle des ex-parlementaires qui a présenté un mémoire devant le Sous-Comité des droits internationaux de la personne à la Chambre des communes à Ottawa en février 2023. Ce document visait à rappeler le sort des femmes afghanes depuis la prise du pouvoir des Talibans en 2021, particulièrement de celles qui furent députées et ministres. Après la présentation de mes collègues, « un projet de loi modifiant le Code criminel a été adopté en juin 2023. […] la liste des femmes afghanes juges, procureures de la couronne et avocates en grand danger de sévices ou d’assassinat a été réclamée par le ministre canadien de l’Immigration de l’époque […] certaines femmes ont reçu des visas de sortie de l’Afghanistan ».[2] Comme quoi, il faut toujours croire en la force de notre action et à notre faculté d’agir.

J’ose espérer avoir éveillé des consciences face à celles qui ont été les premières, celles qui actuellement déploient énergie et se battent pour leur conviction et leur vie et celles qui auront à faire plus pour avoir autant et qui devront passer le flambeau à leur fille, leur petite-fille et ainsi de suite pour espérer toucher à la liberté.

Texte écrit par Caroline Simard

Députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré (2014-2018).

Rédactrice en chef Le Temps de parole

Cercle des ex-parlementaires de l’Assemblée nationale du Québec.

http://linkedin.com/in/carolinesimard

[1] Cercle des ex-parlementaires de l’Assemblée nationale du Québec : www.assnat.qc.ca/fra/cepanq

[2] Le Temps de parole, volume 23 – No 02, page 19, https://www.assnat.qc.ca/fra/cepanq/fra/publications/index.htm

Récents articles

Stay tuned for new articles and industry trends !

Subscribe to our newsletter and make sure you don’t miss the publication new editions of the magazine!